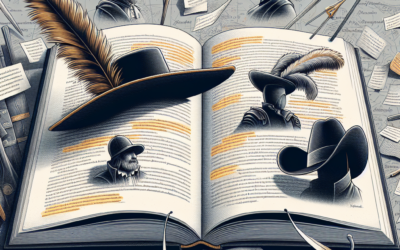

La Foire aux vanités (Vanity Fair), publié en 1847-1848 par William Makepeace Thackeray, est un des chefs-d’œuvre de la littérature anglaise. Ce roman satirique, sous-titré A Novel Without a Hero (« Un roman sans héros »), dresse un portrait mordant de la société britannique du début du XIXe siècle. À travers ses personnages complexes et ses intrigues de manigances sociales, Thackeray se livre à une critique impitoyable des ambitions, des hypocrisies, et des vanités humaines, ce qui fait de son œuvre une lecture toujours actuelle.

Un roman de mœurs sans héros

Dès le sous-titre du roman, Thackeray annonce qu’il n’y aura pas de « héros » au sens traditionnel du terme dans La Foire aux vanités. Contrairement aux romans victoriens qui mettent en scène des personnages vertueux, l’auteur choisit de suivre des individus profondément imparfaits, motivés par des intérêts personnels.

Le récit se concentre sur deux jeunes femmes aux parcours opposés : Becky Sharp et Amelia Sedley. Becky, l’une des héroïnes les plus célèbres de la littérature anglaise, est une jeune femme d’origine modeste, ambitieuse, rusée et sans scrupules, prête à tout pour grimper l’échelle sociale. À l’inverse, Amelia est douce, naïve, et issue d’une famille respectable mais déchue, ce qui la rend vulnérable aux manipulations des autres. Ces deux femmes, à travers leurs stratégies sociales, incarnent des facettes opposées de la condition féminine à l’époque victorienne.

Becky Sharp est le personnage central du roman. Thackeray en fait un symbole de l’opportunisme et de l’arrivisme de son époque. Fille d’un peintre alcoolique et d’une danseuse française, elle se rebelle contre sa condition et utilise ses charmes, son intelligence, et son absence totale de scrupules pour gravir les échelons de la société. Son parcours est un commentaire acerbe sur les illusions de la méritocratie et la superficialité des distinctions sociales.

Une satire sociale acerbe

La Foire aux vanités est avant tout une critique mordante de la société anglaise. Thackeray y dépeint une aristocratie décadente, une bourgeoisie avide de respectabilité, et une classe moyenne obsédée par l’argent et les apparences. À travers les intrigues de ses personnages, il met en lumière les travers de la société victorienne : la cupidité, la vanité, l’hypocrisie, et le mépris pour les valeurs morales authentiques.

L’une des cibles principales de Thackeray est la guerre des classes. Dans ce roman, le statut social est tout, et la quête de reconnaissance, qu’elle soit financière ou sociale, est omniprésente. Les personnages de la haute société que Becky côtoie sont souvent tout aussi dépourvus de morale qu’elle, ce qui souligne l’absurdité des distinctions sociales de l’époque. La société est décrite comme une grande mascarade où chacun porte un masque pour se conformer aux attentes des autres, sans jamais dévoiler ses véritables intentions.

Un style narratif unique

Le style de Thackeray est à la fois ironique et empathique. Il utilise un narrateur omniscient qui commente les actions des personnages avec un ton satirique, n’hésitant pas à ridiculiser leurs vanités et leurs faiblesses. Ce narrateur, qui semble parfois détaché et cynique, joue un rôle crucial dans l’ambiance du roman, car il guide le lecteur dans cette « foire » où se jouent les intrigues de la haute société.

Thackeray innove aussi par son approche du réalisme. Contrairement aux récits héroïques ou aux romans d’aventures, il choisit de montrer la banalité et la mesquinerie des existences quotidiennes. Les personnages, loin d’être idéalisés, sont profondément humains dans leurs faiblesses et leurs défauts. Cela renforce la satire, car au lieu d’offrir une échappatoire romantique ou épique, l’auteur confronte ses lecteurs à une réalité déplaisante mais universelle.

Un miroir du XIXe siècle

La période couverte par le roman, des guerres napoléoniennes aux années 1820, permet à Thackeray de brosser un tableau large des transformations sociales et politiques de l’époque. La montée en puissance de la bourgeoisie, les bouleversements économiques et l’instabilité politique se reflètent dans les parcours individuels des personnages.

Les guerres napoléoniennes, par exemple, sont un élément clé du récit, non pas tant pour leurs implications historiques que pour ce qu’elles révèlent sur les ambitions des personnages. Le capitaine George Osborne, fiancé d’Amelia, s’engage dans l’armée pour échapper à ses responsabilités domestiques et pour obtenir un statut prestigieux, montrant ainsi comment la guerre est perçue comme une opportunité sociale plus qu’un acte de patriotisme.

Le rôle des femmes et les contradictions de l’époque

À travers Becky Sharp et Amelia Sedley, Thackeray illustre aussi les contraintes imposées aux femmes dans la société victorienne. Becky est une survivante qui doit se frayer un chemin dans un monde dominé par les hommes, en utilisant les armes à sa disposition – sa beauté, son esprit, et ses manipulations. Elle rejette la soumission traditionnelle des femmes, ce qui la rend à la fois fascinante et menaçante aux yeux des lecteurs de l’époque.

D’un autre côté, Amelia, bien qu’aimable et aimante, représente l’idéal féminin victorien de la douceur et de la résignation. Cependant, son destin tragique montre que la pureté et la passivité ne sont pas nécessairement des vertus protectrices dans une société sans pitié.

Une critique toujours pertinente

La Foire aux vanités est un roman qui reste pertinent aujourd’hui, en particulier pour sa critique des ambitions sociales, du consumérisme, et des inégalités. Les personnages qui, par des moyens honnêtes ou détournés, cherchent à obtenir pouvoir et respectabilité pourraient tout aussi bien appartenir à notre époque, où l’obsession pour le succès matériel et la reconnaissance sociale demeure omniprésente.

La richesse du roman réside dans sa capacité à capturer l’humanité dans ses contradictions, ses aspirations et ses faiblesses. Thackeray, par son regard cynique mais juste, nous rappelle que derrière les apparences et les vanités, les hommes et les femmes sont confrontés aux mêmes dilemmes moraux à travers les époques.

Conclusion

Avec La Foire aux vanités, William Makepeace Thackeray livre une satire puissante de la société anglaise du XIXe siècle, tout en explorant les ambitions humaines universelles. Son écriture caustique et son regard critique sur les valeurs sociales de l’époque en font une œuvre intemporelle. À travers des personnages imparfaits mais profondément humains, Thackeray nous invite à réfléchir sur nos propres vanités et sur la quête de sens dans un monde régi par l’apparence et le statut.